はじめまして、島根大学医学部6年の永井誠大(ながいのぶひろ)です。

私は最近『てごほ〜む』に入ったばかりですが、なぜ自分が『てごほ〜む』に入ったのかを書こうと思います!

私は一度別の大学を卒業後、サラリーマン生活を経て、再度、大学受験をして島根大学の医学部に入っています。

自分自身の人生の軸は何だっただろうかと振り返ると、『どうすれば多くの人が楽しく幸せに暮らせるのか、そんな世界にするために自分にどんな貢献ができるのか』でした。

漠然とみんなが暮らしやすい世の中になるには、『医療、教育、貧困』の問題をクリアする必要が最低限あるのではないかと考えていたように思います。

1つ目の大学ではひたすらに遊び呆けて、就職活動の時にはじめて自分のやりたいことを見つめ直してみて気づいたものの、時すでに遅し。

できるだけ多くの人の役に立てるようにと銀行に就職してみたものの、自分には全く向いていない世界でした。

日々、何のために働いているか分からず、苦しい月日が流れました。

どのようにすれば自分が納得できる人生を送れるか、考えた末にたどり着いたのが医学の道でした。

それからの日々は勉強と仕事の両立で身体的には苦しいはずでしたが、夢に向かえる喜びが大きく、希望に満ちていました。

『夢が見つかってそれに向かっている瞬間は幸せになるんだな』

と身にしみて感じました。

なんとか医学部に受かってからは、今度は真面目に大学生をしました。

低学年のうちに貧困問題について現状を知ろうと、大阪の貧困地域で働く医療者の方々、地域を支援している方々、児童保育的な役割を担う施設の方々にお話を伺わせて頂いたり、ホームレスの方と街の清掃活動に参加したりしました。

貧困問題に接してみて、金銭的な問題は「結果」であったり、「原因」であったりして生じるものの、貧困の状態にある人たちの根底にあるのは『虚無感』であるように私は感じました。

一緒に清掃活動をしたホームレスの方は順風満帆に仕事をされ、3人家族で暮らしていたそうです。

そんな方がホームレスになった一番の原因は、目の前で奥様とお子さんを交通事故で亡くされたことでした。

空っぽになってしまったとき、一番必要なものは何でしょうか。

自分が世界のどこからも消えてなくなりたいと思ってしまう時に、何があったら踏みとどまるのでしょうか。

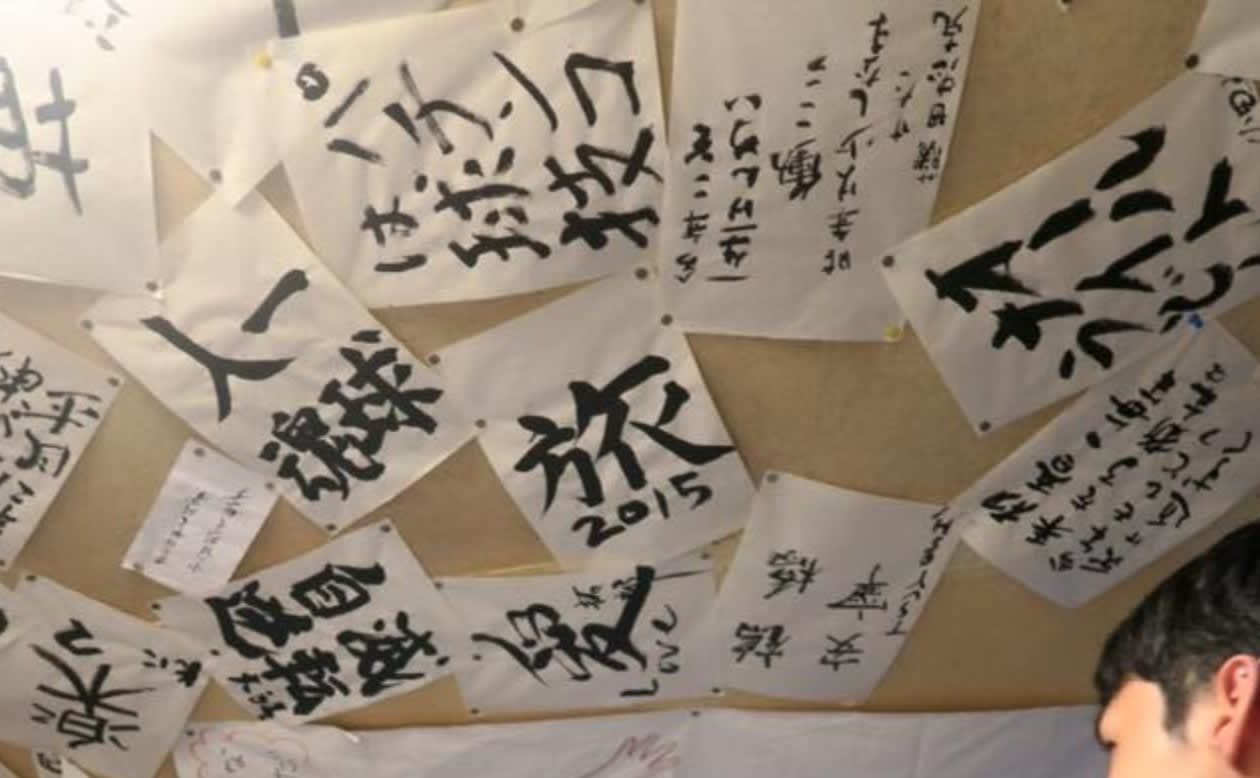

トップに載せている習字の写真は、大阪の貧困地区にあるカフェの天井です。

そこではホームレスの方々の『居場所』を設けようと、日々様々なイベントが開かれていました。

写真の習字もそのイベントに参加されたみなさんが書かれたものです。

『自分が居てもいい場所が世界にあることは、なんて幸せなことなんだろう』

と感じました。

私たちの『てごほ〜む』の活動のキーワードも『居場所』です。

私は創設メンバーでもなく、途中から参加している身ですが、『居場所』を大切につくっていこうとしているメンバーの姿にとても感動して参加しています。

少し探してみると、てごほ〜むのように居場所づくりを大切に活動されいる団体は各地にあります。

いつかそのような団体同士で交流して、1つのネットワークをつくり、相互に支えながら多くの人にとっての『居場所づくり』のプラットフォームができたらいいなと思っています。

少し話は変わりますが、教育についても似たようなことが言えるのではないかと思います。

教育について偉そうに話せる立場ではないですが、様々な分野の勉強をしたり、いろいろな学生と勉強をしてきて思ったことは、『教育とは環境を作ること』だと思います。

知識を伝える役割は、教育の役割のほんの一部になってきています。

どのような環境を作れるかが、人の学びを深くするか、人が学び続けられるかどうかに大きく関わっていると思います。

これは子どもも大人も同じだと思います。

私たち『てごほ〜む』のメンバーはとても多種多様なバックグラウンドを持っています。

そして、地域の皆さんから多大なるご支援も頂いています。

多くの人の力で、『みんながなりたいものになれる』環境づくりと居場所づくりが実現していけばと思います。

ぜひ『てごほ~む』に一度、遊びに来て下さい!