こんにちは!記事担当の吉野です(^^)

こちら「ウガンダ野球を支援する会」こと「UGBAS」のページに足を運んでいただいたみなさま、ありがとうございます!!

では早速、皆さまお待ちかねの滞在レポートを紹介させて頂きますね!

今回は少し真面目な内容となっております…

※私ごとではありますが、多忙が続き滞在レポートの報告が遅れてしまったことをお詫び申し上げます。すみません。゚(゚´Д`゚)゚。

UGBAS現代表で、東京大学2年の白石です。3/4・5の滞在レポートを担当させていただきます。

せっかくウガンダに行くのだから野球以外のこともウガンダについて積極的に学んでいこう

これも我々の滞在の目的の一つであります。この二日間は野球色ナシで、その日学んだことについて真面目な感じでまとめていきたいと思います。

5日目

午前:サラヤ訪問

午前中はウガンダの公衆衛生に貢献する日本企業、サラヤイーストアフリカ様にお邪魔させて頂きました。

滞在場所からサラヤのオフィスまではボダボダ(バイクタクシー)で移動しましたが、途 中、大変混雑した道路で密集した車と車の間を縫うように進むので寿命が縮まる思いをしました。

※ウガンダに渡航する際はボダボダに乗ることはできる限り避けてください。もしやむをえず乗る場合は、”S.fe bod.”と書かれたオレンジ色のベストを着たドライバーのボダボダに乗りましょう。彼らは歩道を走ったり信号を無視したり等の”極めて”危険な運転はしないはずです。)

サラヤ(株)は1952年創業、日本で赤痢の感染が拡大する中で日本初の液体石鹸と液体石鹸 用のディスペンサーを開発し、日本の”手の衛生”に貢献し続けてきた企業です。現在でも東京メトロや大阪メトロの駅のトイレではサラヤの液体石鹸が使われています。今となっ ては海外に30ほどの拠点を持ち、世界の公衆衛生、食品衛生、医療衛生に貢献する企業と なりました。また、”ボルネオ保全トラストジャパン”といった環境保全活動にも力を入れていて、大変魅力的な企業でした。 (サラヤホームページ: https://www.s.r.y..com/index.html)

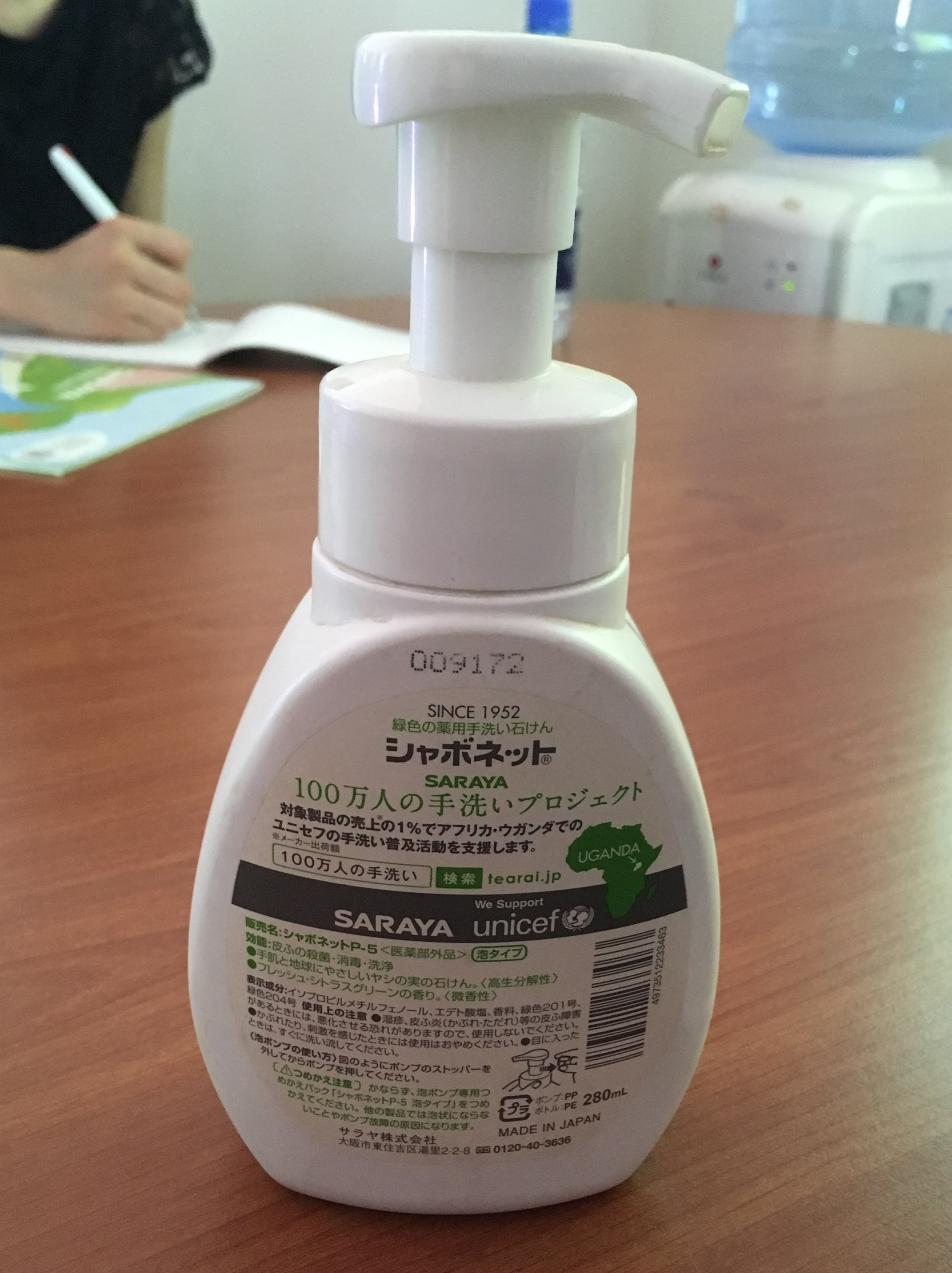

そんなサラヤは60周年記念事業として、ユニセフのウガンダでの手洗い啓蒙活動に、対象商品の売り上げの1%を寄付するというキャンペーンをはじめました。

↑当時のキャンペーン対象商品

これをきっかけにサラヤはウガンダへ進出していくことになります。

WHOが”Hand Hygiene”というアルコール消毒による院内感染の防止キャンペーンを打ち出し、サラヤはこれを消毒剤メーカーとして支援することを決めました。ウガンダに現地法人を立ち上げ、JICAと協力して現地の病院でアルコール消毒の調査を行い、アルコール 消毒の普及により院内感染が減少するというデータを得ました。この成果が認められ、サラヤはWHOから表彰されました。消毒用アルコールの生産の現地化にも成功し、今では年間4万トンの消毒用アルコールを生産しております。詳しい数値はわかりませんが、これは 日本などの世界各国で使用されている量の一ヶ月分にも満たないそうです。医療衛生事業 の収益化には大変な時間がかかるもので、中国では20年もかかったと伺いました。サラヤにはこれからもウガンダで長く医療衛生事業を続けていただきたいですね。

この”Hand Hygiene”というキャンペーンでは、啓蒙活動の一環として手指消毒の方法をダンスに盛り込んだ面白い動画を公開しています。サラヤで見せていただいたのですが、 笑いが堪えられなかったです笑。様々なパロディ動画がYouTubeで公開されているので是非見てみてください。

↓WHOバージョンとサラヤバージョンの動画リンクはこちらです

サラヤバージョン →https://youtu.be/tn6jmTY-YXg

医療衛生事業は先にも述べたとおり時間がかかるので、サラヤは他にも食品衛生事業を展開しています。ウガンダで日本食レストランを経営する”こつこつリミテッド”に出資し、 サラヤの急速冷凍機を用いてケニアのモンバサ港で取れた魚を冷凍、それをウガンダまで運んで日本料理を提供しているそうです。滞在期間中に是非とも食べに行きたいものです。

ここまでサラヤの活動について(これでも頑張って要約して)説明させていただきました が、実際の訪問ではさらに詳細なサラヤの活動内容に加えて、

「ウガンダ人は都合が悪くなると電話に出ない」

「銀行でお金を借りるのに担当官によって必要な書類が違う」

などのウガンダ特有のエピソードなど、ここでは書ききれないほど多くの話を伺うことができました。

大変有意義な時間を過ごすことができ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

午後:大使館訪問

午後は在ウガンダ日本大使館に伺いました。マタツ(乗合バス)でW.ndeg.y.まで移動 し、そこから5分ほど歩くと日本大使館に着きました。 大使館に入ると厳しいセキュリティーチェックが待ち構えており、携帯、カメラ、カバン は全て回収されてしまいました。(なので写真はありません...)←?!、マジすか…(吉野)

セキュリテイーを抜けて我々は亀田大使にお話を伺うことができました。大使の前ということで緊張してしまい、カミカミの自己紹介からスタートしてしまいましたが、在ウガンダ大使館の仕事の詳細やウガンダの情勢について伺うことができました。

大使館の仕事は大きく分けて、

①その国において日本政府を代表する

②邦人保護

③日本企業の進出支援

の3つがあります。 1つ目は外交的な交渉もそうですが、日本政府としての開発支援等も含みます。先日立ち 寄ったJINJAの橋は、日本の外務省の開発支援として、日本企業によって建造されまし た。この橋は北部回廊と呼ばれるケニアのモンバサ港からナイロビ、ウガンダを通ってルワンダのキガリまで続く交通の大動脈を支えており、内陸国であるウガンダにはとても欠 かせないものです。 2つ目の邦人保護はそのままの意味で、暴動等が起こった時の安否確認やパスポートを紛 失したり盗難にあった日本人渡航者の援助です。 3つ目は日本市場がこれから衰退していく中で、大企業だけでなく中小企業も海外市場へ進 出していく必要が高まる中で外務省としても力を入れている分野です。日本企業の進出支 援は在ウガンダ大使館はとても親身になって支援してくれると日本人会のソフトボール大会でも皆さんが口を揃えておっしゃっておりました。

また、我々の方からもウガンダの情勢についていくつか質問をさせて頂きました。その一部の質問と回答を紹介します。

Q. JINJAの橋を作った目的は? 日系企業への経済的な効果はあったのか?

-A. 橋は日本企業によって建造され、北部回廊の大動脈として日本企業だけではなくビジ ネス全体への貢献をしている。

Q. マタツやボダボダが多く、いつも道が混雑している。交通改善に向けての公共交通機関 の構想はないのか?

-A. マタツからバスへの移行が構想されている。しかし、圧力団体としてのマタツ業界が 強く、なかなか進んでいない。

Q. 信号を全く守らない様子が目立つが、ウガンダにおける交通モラルはどうなっているの か?

-A. 現状の環状交差点では一定以上の混雑になると機能しなくなってしまうため、日本政 府としても援助し、信号機を設置した。しかし、ボダボダは信号を守らないし、自動車学 校で信号について教えているかも不明。

最後に記念ということで大使の名刺もいただくことができました。わずか1時間の訪問でありましたが、貴重な話を聞けたことと緊張も相まって随分と長くいたように感じました。なかなか普段知ることのできない大使館の中を知ることができてよかったです。

6日目

午前:博物館/図書館

午前中はウガンダ国立博物館を訪れました。我々が滞在したF.t C.t B.ckp.ckers' から は徒歩で行くことができます。

入場料はウガンダ国外からの大人は15,000シリング、子供7,000シリングでした。

展示ブースは三つに分かれていて、

歴史、民族

産業、科学

音楽

のブースがあります。 撮影OKだと言われたので、以下に博物館の中の様子をご紹介します!

まずは歴史、民族のブースから行ってみます。

入ってすぐに銅像があります。これはブガンダ王国の英雄だそうです。

↑ウガンダの英雄の銅像

ウガンダにはいくつかの民族がいて、大きく分けると以下のような感じです。大雑把にいうと北部ウガンダに住んでいる人たちは北から移動してきた人々で、特徴としては色が黒く、身体が大きいです。(野球選手などのアスリートとして有望なのも北部の人たちですね。) 南部の人たちは背が低く、肌の色もライトブラックと言われていて、そこまで黒ないのが特徴です。

↑ウガンダの民族移動の図)

伝統的な生活についての展示は豊富で、ちゃんとまわろうとすると1時間はかかります。

↑狩りの道具の展示コーナー

↑ウガンダの伝統的な家屋

産業と科学のコーナーに行くとなぜかオリンピックのコーナーがありました。ウガンダとしてのオリンピックへの期待の高さが伺えます。我々としてもぜひ、野球ウガンダ代表に 2020年東京オリンピックに出場してもらいたいです。

↑オリンピックのコーナーもありました!

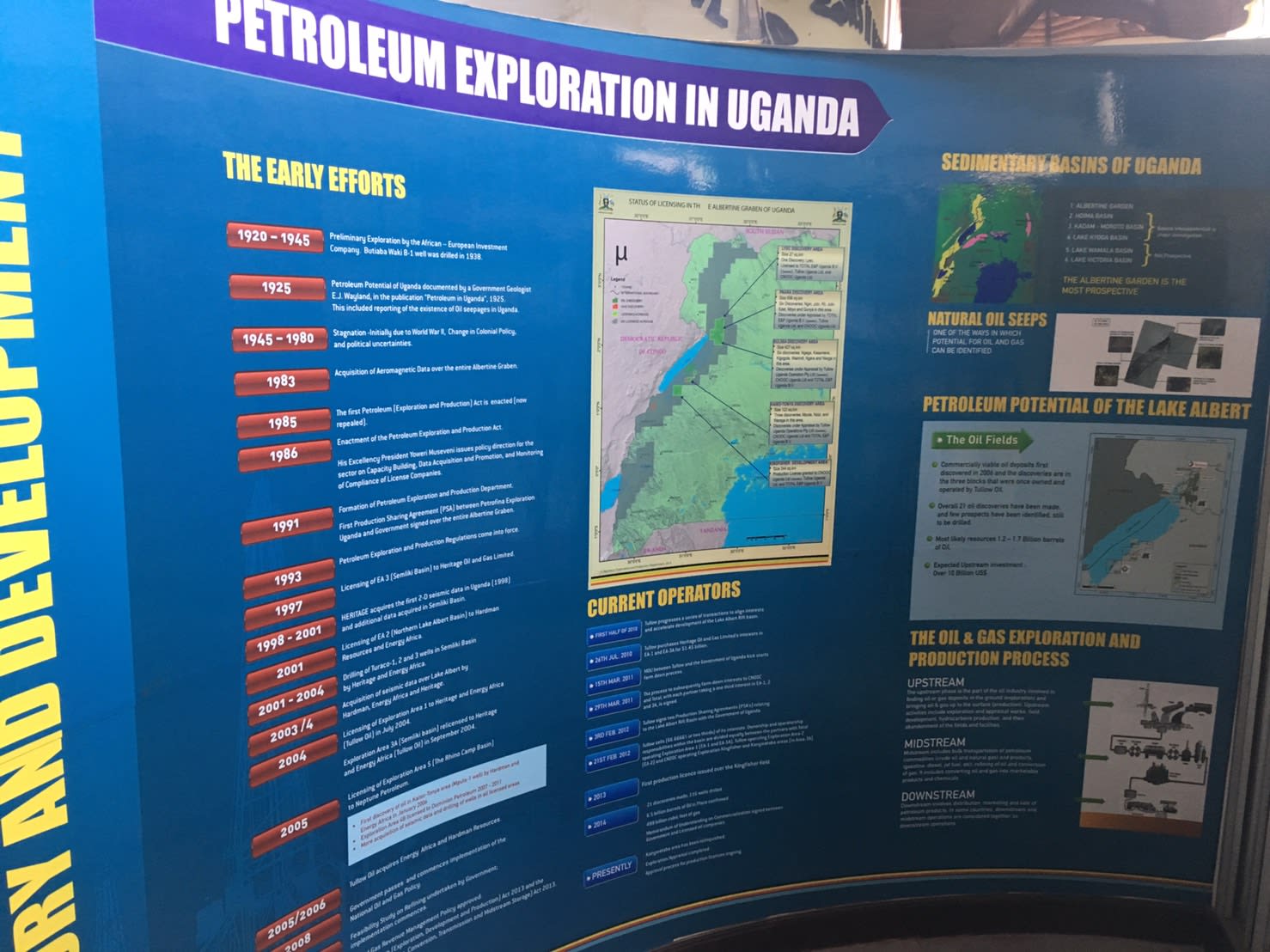

同じく産業と科学のブースを見回すと、ひときわ新しい展示が目に留まりました。これはウガンダでの石油採掘についての展示です。ウガンダでは2006年に石油が発見され、順 調に開発が進めば向こう30年のウガンダの経済発展は安泰と言われておりますが実際のところはどうなのでしょうか...

↑ウガンダ石油開発年表

博物館の隣には公共の図書館が併設されており、誰でも自由に中に入ることができます。 図書館といっても大きさとしては”図書室”とでもいうべきくらいの大きさでした。 歴史や自然保護についての本は充実している印象を受けましたが、科学や文学の分野の本 は少なく、また、全体的に古い本が目立ちました。写真は大学で物理を専攻している私が数学の本を見つけて、つい撮ってしまったものです。内容としては中学高校の数学でした。

↑図書館で見つけた数学の本

中では本を買うこともでき、記念ということでルガンダ語ー英語の辞書を10,000シリングで買いました。ウガンダには現地語が数え切れないほどあるので、これだけ持っていても首都カンパラの周辺くらいでしか使えないというのが恐ろしいですね...

↑ルガンダ語の辞書

昼食はアカシアモールの目の前のケバブ屋さんで食べました。11,000~13,000シリングで 美味しいケバブが食べられて、満足でした。

↑写真はチキンケバブです。

「ケバブはチリソースをかけて食べる」とか「いやちょっとまったヨーグルトソースをか けるのが常識だ」といった論争は一部の方々には馴染みがあると思います(?)が、写真を見るとここには第三のソースがあります。これは食べた感じおそらくセサミソース(ゴマのソース)のようで、サッパリしていてなかなか悪くない組み合わせでした。

午後:JICA事務所訪問

腹ごしらえが済んだらスーツに着替えてJICAのオフィスを訪れました。

ビルの4階にJICAのオフィスがあります。

中に入ると、想像以上に広いオフィスを抜けて会議室に案内していただきました。そこでJICAの内山さんからお話を聞くことができました。

内山さんからは、JICAが貧困の解決、経済的発展のために自給的農業から商業的農業への転換を支援する上で、ウガンダでは換金作物となる稲の栽培の普及を支援しているという話を聞くことができました。ウガンダは長く続いた内戦のため、経済発展が周辺国に比べて遅れてしまいました。ウガンダは内陸国であるため輸出が難しく、工業での発展は難しいため、経済発展には農業の発展が欠かせません。そこで鍵になってくるのが自給的農業から商業的農業の転換ということです。もともとウガンダでは湿地帯での水稲栽培は行われておりましたが、それに加えて、陸稲の普及を支援しています。詳しくは3/7にナムロンゲのN.CRRIイネ研究研修センターを訪れるので、その時の記事にまとめさせていただこうと思います。

他にもウガンダの現在の情勢として、高い出生率に起因する若年層の増加に伴う失業率の増加などが問題となり、若者の不満がSNSを中心に広がったために政府がSNS税を導入し た話や、スラム生まれスラム育ちのラッパー、ボビーワインが増加する若年層への対策を 十分に行わない政府に対して声をあげて政治活動を開始したところ若者の人気を集めてい るという話を聞きました。(実は先日訪れた孤児院でも彼の曲が流れていました。)

この二日間は、ウガンダで活動する日本人の方々を通して、また博物館の展示を通して、 医療、交通、歴史、民族、農業、政治といったウガンダという国の内情を垣間見ることができたように思います。今回の渡航を通してもっとウガンダという国を理解することができれば、今後の我々のウガンダ野球の支援にも繋がって行くでしょう。残りの滞在期間を通して、もっと深い理解が得られたらいいと願います。(白石)

ウガンダ行ってみたいです!